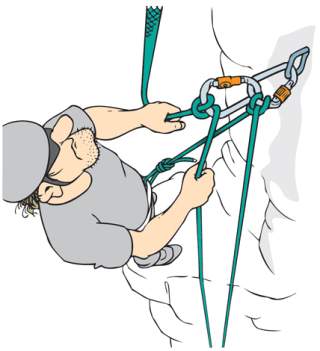

Wie man die Person im Nachstieg am besten zum Stand hochsichert, darüber herrscht weitgehend Einigkeit im Alpenraum: Das Sicherungsgerät wird im Zentralpunkt des Standes eingehängt, nicht am Körper, weil sonst bei einem Sturz das volle Gewicht an der sichernden Person nach unten zieht (im angelsächsischen Raum wird das zum Teil anders gehandhabt). Ein selbst blockierendes Sicherungsgerät (Plate) bietet den Vorteil, dass man die nachsteigende Person entspannt nachsichern und nebenbei fotografieren oder im Topo nachschauen kann. Spannender wird es, wenn Person im Vorstieg in die nächste Seillänge startet. Dafür bieten sich prinzipiell zwei Sicherungsarten an: Fixpunkt- oder Körpersicherung. Bei der Fixpunktsicherung (s. Abb.) ist das Sicherungsgerät am Stand befestigt; der Sturzzug wirkt direkt auf den Stand und nicht auf den Körper der sichernden Person.

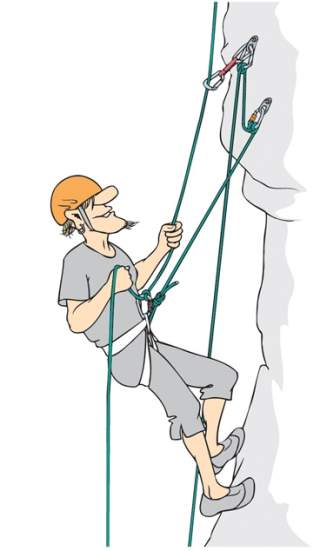

Anders bei der Körpersicherung (s. Abb.): Hier ist das Sicherungsgerät am Gurt befestigt und der Körper der sichernden Person nimmt einen Teil der Sturzenergie auf, indem er vom Sturzzug nach oben gezogen wird. Beide Methoden haben ihre Vorteile und Grenzen – nur wer sie kennt, kann die situationsbedingt bessere auswählen.

Körpersicherung: besseres Handling

Heute finden viele den Zugang zu Mehrseillängenrouten über das Sportklettern. Kein Wunder, dass die beim Sportklettern übliche Körpersicherung nun auch bei Mehrseillängenrouten immer beliebter wird. Sie hat auch gewisse Vorteile, vor allem durch das bessere Seilhandling: Das Sicherungsgerät sitzt stets in der gewohnten Position vor dem Körper, was ein maximal schnelles und präzises Einziehen und Ausgeben des Seiles ermöglicht. Dies kann die potenzielle Sturzhöhe verringern, da mit weniger Schlappseil gesichert werden kann. „Weiches“ Sichern, also aktives Verlängern des Bremswegs, um Fangstoß und Anprall an der Wand zu reduzieren, kann mit den gewohnten Bewegungsmustern aus dem Sportklettern umgesetzt werden. Sobald man im Stand hängt, entfällt allerdings die Option der „Körperdynamik“ durch Mitgehen oder Abspringen: Aus dem Hängen heraus ist das quasi unmöglich. Wie Versuche zeigten, ist „weiches Sichern“ am Hängestand nur „gerätedynamisch“ möglich: indem man beim Sichern mit dem Sturzzug die Bremshand zum Gerät führt und so Bremsseil in das Gerät gibt. Dieses gezielte Bremsseil-Eingeben fordert allerdings sehr viel Erfahrung und Mitdenken.

Achtung: Verletzungsgefahr!

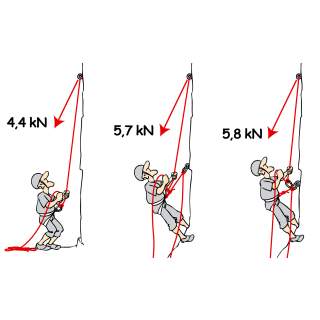

Wer sich für Körpersicherung entscheiden möchte, sollte sich aber klarmachen, dass der direkte Krafteintrag auf die sichernde Person auch Gefahren birgt. Je größer nämlich der Sturzzug ist, desto größer wird die beim Sichern wirkende Kraft und desto weiter und wuchtiger wird man in Richtung der ersten Zwischensicherung gezogen. Vor allem bei leichten Sichernden oder weiten Stürzen wird es nun spannend: Wird man weit vom Stand weggerissen, kann man ins Straucheln kommen und womöglich das Bremsseil loslassen, vor allem wenn die erste Zwischensicherung seitlich des Standes liegt. Auch eine Selbstsicherung schützt davor nicht, im Gegenteil: Ist sie so kurz wie bei Ständen meist nötig, bremst sie das Hochgerissenwerden ruckartig und peitscht die sichernde Person an die Wand. Bei Standplätzen in Nischen oder Gufeln besteht die Gefahr, beim Hochgerissenwerden mit dem Kopf anzuschlagen und die Kontrolle über das Bremsseil zu verlieren (s. Abb.). An solchen Standplätzen ist Körpersicherung gefährlich. Ein weiterer Nachteil der Körpersicherung: Man kann sich beim Sichern nicht so unkompliziert am Stand bewegen wie bei der Fixpunktsicherung. Falls sich die kletternde Person verletzt, muss man sich etwas einfallen lassen, um interventionsfähig zu bleiben.

Fixpunktsicherung: die Basismethode

Prinzipiell ist es einfach: Wo die Körpersicherung Nachteile hat, ist die Fixpunktsicherung von Vorteil – und andersrum! Das Seilhandling bei der Fixpunktsicherung ist oft weniger komfortabel, weil das Sicherungsgerät nicht im Gurt hängt, sondern an der Wand – schnelles und präzises Sichern ist schwieriger, in der Praxis wird deshalb häufig etwas mehr Schlappseil gegeben. Will man sich beim Klettern an einer Zwischensicherung ausruhen, kann die sichernde Person nicht – wie bei der Körpersicherung – ihr Eigengewicht einsetzen, um ordentlich „zu“-zumachen. Die kletternde Person wird daher in diesem Fall etwas weiter unten pausieren müssen. Weich sichern kann man bei der Fixpunktsicherung – egal ob aus dem Hängestand oder von einem Stand mit Absatz – grundsätzlich nur gerätedynamisch, also indem die Bremshand mit dem Sturzzug Seil ins Sicherungsgerät gibt. Allerdings muss bei Fixpunktsicherung die Bremshand das Seil vom Körper weg in Richtung Sicherungsgerät nachgeben. Das braucht Übung und volle Aufmerksamkeit. Dann aber können Erfahrene einen Sturz nahezu ähnlich weich bremsen wie mit der Körpersicherung (s. Abb.).

Der große Vorteil der Fixpunktsicherung ist, dass die sichernde Person nicht Teil der Sicherungskette ist. Dadurch besteht nicht die Gefahr, dass sie vom Sturzzug aus ihrer Position gerissen wird, ins Straucheln gerät oder sich verletzt und schlimmstenfalls die Kontrolle über das Bremsseil verliert. Dieses Risiko besteht vor allem, wenn große Sturzhöhen möglich sind oder die kletternde Person deutlich schwerer ist als die sichernde. Zu beachten ist bei der Fixpunktsicherung, dass die auf die Bremshand wirkende Kraft und damit auch der Seildurchlauf durch das Sicherungsgerät bei einem Sturz größer werden können als bei der Körpersicherung. Zur sicheren Gewährleistung der Bremsseil-Kontrolle empfiehlt sich deshalb vor allem für leichtere Sichernde mit wenig Handkraft ein Sicherungshandschuh.

Wann darf’s bequem sein?

Vorab: Die Fixpunktsicherung ist die solide Basismethode, die bei allen Mehrseillängenrouten anwendbar ist. Die Vorteile der Körpersicherung sind vor allem beim ambitionierten Klettern relevant. Je näher man ans Limit geht, umso wichtiger ist es, dass das Seil beim Clippen nicht blockiert, aber auch nicht zu schlapp ist – und desto wahrscheinlicher wird auch ein Sturz, der möglichst sanft abgefangen werden sollte. Das komfortablere Seilhandling wird vor allem beim Sichern dazu verführen, möglichst oft vom Körper zu sichern. Folgende Voraussetzungen müssen für die Körpersicherung erfüllt sein:

Erfahrung im Halten von Stürzen über den Körper: Sonst ist die Gefahr groß, die Kontrolle über das Bremsseil zu verlieren, wenn man hochgerissen wird.

Gewichtsunterschied nicht zu groß: Wer vorsteigt, darf nicht mehr als 130 Prozent der sichernden Person wiegen!

Extreme Sturzweiten sind nicht zu erwarten, so dass keine sehr großen Sturzenergien entstehen können. Das heißt: Die Zwischensicherungen dürfen nicht zu weit auseinander liegen und müssen hohe Qualität bieten.

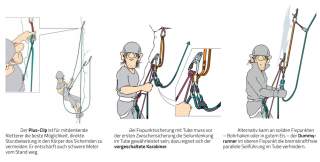

Plus-Clip oder Dummyrunner (s. u.) muss möglich sein, damit beim Sturz „in den Stand“ kein Sturzzug nach unten in den Körper wirken kann. Dummyrunner ist nur möglich, wenn am Stand ein solider Fixpunkt vorhanden ist, Plus-Clip nur, wenn direkt über dem Stand eine zuverlässige Zwischensicherung steckt. Bei klassischen Alpinrouten ohne Bohrhaken (wie zum Beispiel oft in den Dolomiten) sind beide Voraussetzungen meist nicht erfüllt!

Die erste Zwischensicherung steckt nicht seitlich vom Stand, sondern darüber: Der Sturzzug darf nicht zur Seite wirken!

Lange Selbstsicherung am Stand ist möglich, sonst besteht Anprallgefahr für die sichernde Person! Die Selbstsicherung muss mindestens einen, besser eineinhalb Meter lang sein; das bedeutet oft, dass man beim Sichern weit unter dem Stand hängt. Oder man muss aus einer stehenden Position (mit durchhängender Selbstsicherung) „aktiv“ sichern können.

Der „Flugraum“ über dem Standplatz muss frei sein: Überhänge oder Felsvorsprünge über der sichernden Person stellen eine Verletzungsgefahr dar!

Nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Körpersicherung eingesetzt werden, andernfalls sollte man fixpunktsichern. Eine Entscheidung für die Körpersicherung kann daher nie schon vor dem Einstieg fallen, da sich erst vor Ort beurteilen lässt, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Deshalb sollte man die Fixpunktsicherung als Basismethode für Mehrseillängenrouten unbedingt beherrschen. Generell kommt die Körpersicherung vor allem in komplett eingebohrten Seillängen mit kleineren Hakenabständen infrage. Die Fixpunktsicherung hingegen ist bei Touren mit alpinerem Charakter, also mit zweifelhaften oder wenigen Zwischensicherungen, Quergängen, unübersichtlichem Routenverlauf oder möglicherweise weiten, unkontrollierten Stürzen die empfehlenswertere Sicherungsmethode.

Plus-Clip und Dummyrunner

Wichtiges zum Aufbau

Bei der Körpersicherung ist es wichtig, sicherzustellen, dass bis zum Clip der ersten soliden Zwischensicherung der Sturzzug nicht direkt auf die kletternde Person nach unten wirken kann. Eine Möglichkeit dazu ist der Dummyrunner im oberen Fixpunkt des Standes. Da in diesem Fall der Stand (zumindest einer seiner Fixpunkte) auch als Umlenkung fungiert, wirken bei einem Standsturz große Kräfte. Eine oft günstigere Methode ist der so genannte Plus-Clip (s. Abb. oben): Wer vorsteigt, hängt beim Erreichen des Standes gleich noch die erste Zwischensicherung der nächsten Seillänge ein und nutzt diese als Umlenkung, zuerst für die Nachstiegssicherung und dann für die Vorstiegssicherung. Wenn diese Zwischensicherung solide ist, ist der Plus-Clip eine clevere Option: Er bietet beim Sichern ausreichend „Flugraum“ bis zur ersten Zwischensicherung und reduziert die Kollisionsgefahr bei Sturz knapp überm Stand. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist die ausreichend lange Selbstsicherung von mindestens einem Meter. Eine zu kurze Selbstsicherung bremst die sichernde Person beim Halten eines Sturzes ruckartig und es wird schwierig, die Kontrolle zu behalten. Bei Fixpunktsicherung mit Tube muss gewährleistet sein, dass bei einem Sturz in den Stand genügend Bremskraft vorhanden ist. Dazu kann man dem Tube einen zusätzlichen Karabiner vorschalten (s. Abb. oben), der ausgehängt werden kann, wenn eine solide Zwischensicherung geclippt ist. Auch ein Dummyrunner leistet die nötige Umlenkung gegen Standsturz, er sollte allerdings nur bei soliden Fixpunkten angewendet werden – zum Beispiel an einem Stand im soliden Eis (s. Abb. oben). Die Halbmastwurfsicherung (HMS) bietet genügend Bremskraft, egal ob der Sturzzug nach oben oder unten wirkt, hier sind also keine zusätzlichen Maßnahmen nötig. Allerdings ist gerätedynamisches Sichern mit HMS noch etwas schwieriger als mit Tube.

Alpine Halbautomaten

Die halbautomatischen Sicherungsgeräte Clickup und Smart sind inzwischen auch als „Alpin-Versionen“ erhältlich (AlpineUp und Smart Alpine), zudem gibt es noch MegaJul und MicroJul. Alle diese Sicherungsgeräte haben eine Blockierunterstützung und sind für das Sichern im Doppelstrang geeignet. Beim Nachstiegssichern funktionieren sie wie eine Plate, ermöglichen also bequemes Sichern über den Stand im blockierenden Modus. Will man zum Vorstiegssichern den Modus mit Blockierunterstützung der alpinen Halbautomaten nutzen, muss man über den Körper sichern. Gerätedynamisches weiches Sichern ist dabei nicht möglich, weil es keinen Seildurchlauf durch das Gerät gibt. Man wird beim Sichern also noch energischer nach oben gerissen – doch wenn man sich dabei verletzt, gibt es immerhin die Blockierunterstützung als Backup. Eine ausreichend lange Selbstsicherung, um eine freie Flugstrecke zu gewährleisten, ist mit diesen Geräten noch wichtiger. Das AlpineUp bietet zusätzlich zum Blockiermechanismus noch einen dynamischen Modus und kann daher auch für die Sicherung am Fixpunkt eingesetzt werden – allerdings dann ohne das Sicherheitsplus der Blockierfunktion.

Exkurs Standplatzbau: Methoden in Ost- und Westalpen gleichen sich an

Bisher gingen die Lehrmeinungen zum Thema Standplatzbau in den Ost- und Westalpen recht weit auseinander: Während im Osten die Fixpunktsicherung seit längerer Zeit als Basismethode gelehrt wird und die Körpersicherung im Mehrseillängenbereich nur mit großen Einschränkungen und unter besonderen Voraussetzungen empfohlen wird, galt in den Westalpen – insbesondere in Frankreich – bisher die Körpersicherung als das Maß aller Dinge. In einem im August 2017 veröffentlichten Video zeigen Mitarbeitende der staatlichen französischen Alpinismus- und Ski-Ausbildungsbehörde ENSA, wie sie zur Erkenntnis gelangen, dass die Körpersicherung in vielen Fällen ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die sichernde Person birgt. Es ist daher davon auszugehen, dass in Zukunft auch Kletternde in den Westalpen die Partnersicherung öfter am Fixpunkt als am Gurt befestigen werden.

Dateien

| Name | Größe |

|---|---|

| Panorama 3/2014: Sichern am Stand | 605.63 KB |