Egal ob große Hakenabstände und weite Stürze, zu wenig oder zu viel Reibung oder Seil im System – die Folgen von zumeist unerwarteten Stürzen beim Alpinklettern können gravierend sein. Dennoch: Die Expedkader des DAV müssen in ihren Ausbildungen und Expeditionen immer wieder in Grenzbereiche gehen. Für ein kontrolliertes Training zu den Themen Halbseiltechnik, Stürze bei Körper- und Fixpunktsicherung sowie Simultanklettern kommen sie seit einigen Jahren in die Trainingsanlage von Edelrid. Von den dort gewonnenen Erkenntnissen sollen auch Seilschaften jeglichen Levels profitieren. Wie groß oder klein ist also der Sicherheitspuffer im System? Und wann versagt es?

Problembereich 1

Halbseiltechnik im Vorstieg

Bei der Halbseiltechnik werden die beiden Halbseile einzeln in die Zwischensicherungen eingehängt. Kurz die Vorteile: weniger Seilreibung, Redundanz gegenüber Steinschlag und Scharfkantenproblematik sowie ein geringerer Krafteintrag in der belasteten Zwischensicherung im Sturzfall. Gute Gründe, weshalb die Halbseiltechnik in entsprechenden Routen („Abenteuerrouten“, „Zickzack-Routenführung“) eigentlich vermehrt eingesetzt werden sollte. Dabei ist jedoch einiges zu beachten. Wie viele Zwischensicherungen darf man mit einem Strang einhängen, bis man wieder den anderen Strang einhängt? Was passiert im Sturzfall? Angenommen, eine 90-Kilogramm- Person stürzt kurz nach dem Stand in einen einzelnen 7,1-mm-Halbseil-Strang, der nach Norm mit 55 Kilogramm getestet wurde. Der Frage, ob das Seil diesen Sturz halten kann, müssen wir erst gar nicht nachgehen, weil sich vorher die viel essenziellere Frage stellt: Kann die sichernde Person den Sturz überhaupt halten? Kann die notwendige Bremskraft auf das Bremsseil per Hand nicht aufgebracht werden, kommt es zum Absturz. Tubes sind das am weitesten verbreitete Sicherungsgerät bei der Verwendung der Halbseiltechnik – sie erlauben die getrennte Seilführung. Bei der Verwendung der Halbmastwurfsicherung (HMS) würde im Sturzfall in einen einzelnen Strang der zweite, noch unbelastete Strang durch den Seildurchlauf in der Regel erheblichen Schaden nehmen – bis hin zur vollständigen Durchtrennung. Tubes sind meist für einen recht großen Seildurchmesserbereich zugelassen. Allerdings geben Hersteller häufig einen empfohlenen Durchmesserbereich je nach Seiltyp/ -technik vor. Zum Beispiel das Gigajul: im manuellen Modus für 7,1-9,2 mm Seile in der Zwillingsseiltechnik, aber nur 8,6-9,0 mm in Halbseiltechnik und 8,6-10,0 mm mit Einfachseil.

Welche Stürze können mit Tube und ähnlichen Sicherungsgeräten bei Verwendung der Halbseiltechnik gehalten werden?

Sobald die Fallmasse 80 Kilogramm erreicht, die Stürze größer als drei Meter freier Fall und die Seile dünner als 8,5 mm werden, sind Bremswege jenseits von zwei Metern zu erwarten. Ernsthafte Verbrennungen an den Händen zieht man sich, je nach Hornhaut, bereits ab etwa 30 Zentimetern zu. 80 kg + 2 m über der Zwischensicherung + 8,5 mm Seil stellen jedoch bei Weitem nicht den Worstcase der Praxis dar.

Das Video (Quelle: Edelrid) zeigt den Versuch einen Sturz zu halten, wenn nur ein Strang in der ersten Zwischensicherung eingehängt ist (Sturzmasse 60kg, Seil 7,1mm).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit vielen aktuellen Sicherungsgeräten und dünneren Halbseilen ist der Sicherheitspuffer in der Halbseiltechnik gering bzw. nicht vorhanden – viele der in der Praxis möglichen Stürze können schlichtweg nicht gehalten werden (s. Abb. 1). Zum Weiterlesen: In Bergundsteigen #111, 114, 115 geht Chris Semmel auf die Halbseiltechnik und ihre Herausforderungen ein (bergundsteigen.com).

Was also können wir tun, um ab sofort auch in Halbseiltechnik sicher(er) unterwegs zu sein?

Auf der Materialseite:

Es gibt spezielle Tubes für geringe Seildurchmesser – beispielsweise das ATC Alpine Guide von Black Diamond oder das NanoJul von Edelrid.

Seile mit einem Durchmesser von 8 mm oder mehr können ebenfalls helfen, die Problematik zu reduzieren, aber nicht beheben.

Handschuhe erhöhen nicht die Handkraft am Seil und auch nicht die Reibung im Gerät, erwirken jedoch einen massiven Puffer im Sinne des Bremswegs, also des noch akzeptablen Seildurchlaufs bis zum vollständigen Abbremsen des Sturzes. Ohne Handschuhe sind 30 cm schon problematisch, mit Handschuhen können auch drei Meter Durchlauf ohne Probleme und Verletzungen gehalten werden. Ideal sind hier dünne, gut sitzende Lederhandschuhe oder spezielle Sicherungshandschuhe. Gummierte Strickhandschuhe sind ungeeignet, genauso wie dicke und oft steife Bauhandschuhe, hier ist eine saubere Bremsseilkontrolle nicht gewährleistet.

„Leichte Kletternde“ ist natürlich ein schlecht beeinflussbarer Faktor. Ist die vorsteigende Person schwerer als 80 kg, sollte man sich aber überlegen, doch von der Halbseil- auf die Zwillings- bzw. Doppelseiltechnik zu wechseln und beide Stränge einzuhängen. Dann kann auch die HMS zur Sicherung verwendet werden und die stellt, was den Bremswert betrifft, jedes Tube in den Schatten.

Erhöhte Reibung erzielt man auch durch die Verwendung von zwei baugleichen Verschlusskarabinern im Tube (nicht erlaubt bei (Auto-)Tubes wie Megajul – Gebrauchsanleitung lesen!)

Auf der Anwendungsseite gibt es zwei mögliche Reduktionsfaktoren:

Werden die ersten Zwischensicherungen in Doppel-/ Zwillingsseiltechnik geklettert und erst später in der Seillänge auf Halbseiltechnik gewechselt, ist im Sturzfall bereits zusätzliche Vorreibung im System, was das Halten des Sturzes vereinfachen kann. Vor allem aber ist dadurch mehr Seil im System. Mehr Seil kann mehr Sturzenergie aufnehmen und so den Impuls am Sicherungsgerät deutlich reduzieren.

Körpersicherung (aber Vorsicht!): In unseren Versuchen war deutlich erkennbar, dass Stürze, die in Halbseiltechnik und bei Fixpunktsicherung nicht zu halten sind, bei Körpersicherung oft noch gehalten werden können. Durch die Beschleunigung der sichernden Person wird nämlich ebenfalls der erste Impuls erheblich reduziert. Außer in Sonderfällen ist aber im alpinen Umfeld die Fixpunktsicherung immer zu bevorzugen – dieser Ansatz stellt vielleicht eine Risikoreduktion in Bezug auf die beschriebene Thematik dar, bedeutet gegebenenfalls jedoch eine Erhöhung des Risikos im Gesamtsystem.

Auf Nummer sicher gehen

Systemcheck: Vor dem Einsatz sollte getestet werden, wie die Komponenten Seil, Gerät und Karabiner in Bezug auf die Sturzmasse zusammenwirken. Dazu wird über ebenem, ungefährlichem Grund ein einzelner Halbseil-Strang am ersten Haken oder an einem Baum befestigt. Der einzelne Strang wird ins Gerät gelegt, das Gerät am Zentralring des Gurts der zu sichernden Person befestigt, die Person setzt sich ins Seil und die sichernde Person hält das Bremsseil unter dem Gerät fest. Kann die zu sichernde Person auf diese Weise mit einer Hand entspannt gehalten werden, bestehen gute Chancen, auch einen Sturz halten zu können. Andere angesprochene Maßnahmen können natürlich trotz eines positiven Systemchecks eingesetzt werden.

Training: Genau wie das Halten von Stürzen beim Sportklettern sollte auch für die Halbseiltechnik regelmäßig trainiert werden. Wieso nicht beim Sportklettern oder in der Halle mal Stürze in Halbseiltechnik trainieren? Aber ACHTUNG: Schon beim Sturztraining mit Einfachseilen passieren überraschend viele Unfälle (s. DAV Panorama 2/2022). Ein Sturztraining in Halbseiltechnik ist deutlich heikler – weshalb wir dies nur unter Aufsicht und Anleitung einer erfahrenen Person empfehlen!

Problembereich 2

Nachsichern von zwei Nachsteigenden

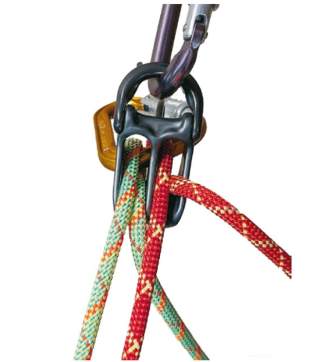

Die Verwendung von Halbseilen bietet vor allem in der Dreierseilschaft einen erheblichen Vorteil – die beiden nachsteigenden Personen können an je einem Strang unabhängig nachgesichert werden. Dazu verfügen Alpin-Tubes in der Regel über den Platten-, Nachstiegs- oder Guide-Modus. Das Tube wird an einer zusätzlichen Öse am Zentralpunkt befestigt, die Seile getrennt in die Schlitze gelegt und ein zweiter Karabiner in die Schlaufen der Seile gehängt. Zieht man am unteren Seilstrang, hebt man damit den Klemmkarabiner an und das Seil kann eingezogen werden. Belastet die kletternde Person den oberen Seilstrang, wird der Karabiner nach unten gezogen und klemmt das Seil zwischen Karabiner und Gerätekörper ab. Zusätzlich entsteht zusätzliche Klemmwirkung dadurch, dass das obere, belastete Seil auf dem unteren zum Liegen kommt.

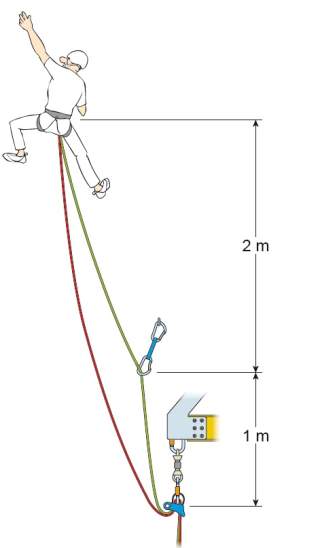

Ein typisches Vorgehen ist: Kommt die nachsteigende Person am Stand an, wird sie normalerweise als Nächstes mit einem Mastwurf zur Selbstsicherung am Stand befestigt. Optimal also, wenn man auf dem letzten Klettermeter das Seil gar nicht mehr einzieht und das entstehende Schlappseil für den Mastwurf nutzt. Befindet sich der Stand in Gelände, in dem kein freier Fall möglich ist, ist dies in der Regel unproblematisch. Handelt es sich jedoch um einen Hängestand oder steiles Gelände, wäre ein kurzer Sturz mit wenig Seil = wenig Energieaufnahme im System vorstellbar. Der Frage, was in diesem Fall passieren kann, gingen wir ebenfalls anhand der gängigsten Tubes nach (s. Aufbau Abb. 2). Zwei nachsteigende Personen sind je an einem Halbseilstrang gesichert. Je nach Test wird ab einem oder zwei Metern Distanz zum Stand kein Seil mehr eingezogen und die 80-kg-Person steigt bis auf Höhe des Standes nach und stürzt dann. Spoiler: Die Ergebnisse waren teilweise wiederum überraschend bis gruselig.

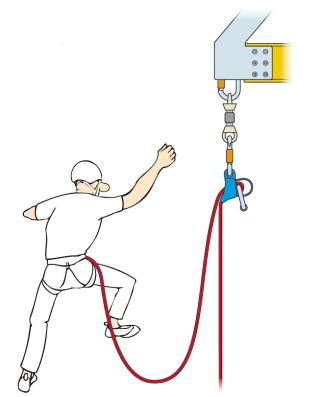

Warum? Durch die geringe Seilmenge kann das System nur wenig Energie aufnehmen – die Kräfte werden schnell sehr groß. Sieht die Tube-Seil-Kombination im unbelasteten Zustand also noch so aus, als ob nie zwei Seile nebeneinander in einem Schlitz Platz haben könnten, wird das Seil bei den auftretenden Kräften so dünn, dass zwei Stränge ganz leicht aneinander vorbeispringen können (s. Abb. 3 und Video). Geschieht dies, fehlt aber die oben beschriebene Hauptklemmwirkung dieser Mechanik und das Seil wird nur noch etwas geklemmt. Ist der Seilstrang, der zur zweiten Person läuft, deutlich unbelastet, beginnt sich der klemmende Karabiner häufig auch noch zu drehen. Sehr steife Stahldrähte am Tube reduzieren diesen Effekt etwas, verhindern ihn aber nicht vollständig. In manchen Versuchen hat der Karabiner den Draht sogar so weit verbogen, dass sich der Karabiner senkrecht aufstellen und das Seil nahezu ungebremst durch das Gerät laufen konnte.

Das Video zeigt die Simulation eines Nachsteigersturz nah am Stand mit Schlappseil wie im obigen Text beschrieben (Seil: 7,1mm Tube: Wall Alpine Belay).

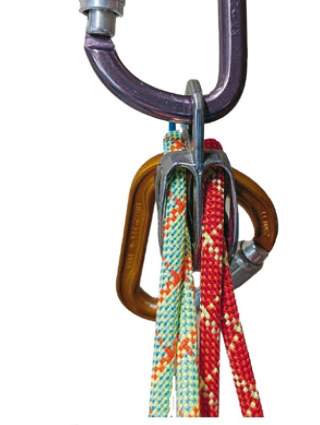

Vorsicht bei stark gebrauchten Aluminium-Tubes: Beim Abseilen wird der Karabiner aufgrund dessen Biegung gegen die Unterseite des Mittelstegs des Tubes gedrückt. Durch die Bewegung zwischen Karabiner und Gerät wird das weiche Aluminium des Stegs seitlich weggepresst – im Metallbau würde man von „Bördeln“ sprechen. Es entsteht ein Grat, der in die Seilschlitze des Geräts hineinragt. Beim Abseilen und Sichern stellen diese Grate kein Problem dar, das Seil kommt damit nicht in Berührung, weshalb sie bei der regelmäßigen Überprüfung vor und nach Einsatz der Ausrüstung (Hand aufs Herz: Wer macht das regelmäßig?) gerne übersehen werden. Tritt jedoch schon bei einer leichten Sturzbelastung der vorhin beschriebene Effekt ein, drückt der sich drehende Karabiner das nach innen springende Seil gegen genau diese Grate und es kann zu erheblichen Schäden am Seil kommen. In einigen unserer Versuche wurden so 8 mm dicke Seile bei einer Sturzhöhe von einem Meter beschädigt, teilweise vollständig durchtrennt.

Wie kann Abhilfe geschaffen werden?

Geräte regelmäßig überprüfen! Sind leichte Grate vorhanden, können sie mit einem feinen Sandpapier (Körnung 180-240) entfernt werden. Dies sollte nicht mehr durchgeführt werden, wenn danach ein deutlicher Materialabtrag erkennbar ist, oder wenn es sich bereits um ausgeprägte Grate handelt (s. Abb. 4). In diesem Fall das Gerät gleich ersetzen! Und: Geräte aus Stahl bilden keine Grate aufgrund des härteren Materials.

Zusammenfassend kann für die Grundproblematik „Nachsichern“ gefolgert werden, dass die Wahrscheinlichkeit des Versagensmechanismus allgemein zunimmt, je größer Gewicht und Sturzstrecke sind und je weniger Seil sich im System befindet. Je näher die nachsteigende Person dem Stand kommt, desto straffer sollte also nachgesichert werden. Und „straff“ bedeutet hier, dass die Person den Zug des Seils spüren soll. Besonders heikel sind somit Quergänge gegen Ende der Seillänge. Hier will man kein allzu straffes Seil und ein Sturz wird durch das Pendeln immer zu einem dynamischen Lasteintrag führen. Was kann helfen (Vorschläge)?

Zusätzliche Zwischensicherungen einhängen

Evtl. auf HMS (Hand am Seil!) zurückgreifen

Überprüfung der Tour auf Eignung für eine Dreierseilschaft

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Karabiner gefährlich weit verdreht, kann reduziert werden, indem der Karabiner nicht nur durch den Draht und die beiden Seilschlaufen, sondern auch um das Gerät herum geclippt wird (s. Abb. 5). Wie schon bei der Problematik im Vorstieg reduzieren auch hier Tubes mit schmaleren Schlitzen (s. Abb. 6) und dickere Seile grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit des seitlichen Vorbeispringens, sind aber für das Handling beim Nachsichern nicht förderlich.

Die Problematik des „seitlichen Vorbeispringens“ besteht nur, wenn eine Person an einem Seilstrang oder zwei Personen an zwei separaten Seilsträngen nachgesichert werden. Völlig unberührt davon bleibt man, wenn eine Person an zwei Strängen oder zwei Personen mit Weiche an zwei Strängen nachgesichert werden. Zumindest das letzte Szenario stellt aber einen erheblichen Komfortverlust dar, weshalb man doch wieder bei der Halbseiltechnik landen wird – mit den erwähnten Vor- und Nachteilen, die nach der Lektüre dieses Artikels hoffentlich klarer sind.

Nachsichern mit rücklaufgesperrten Rollen?

Rücklaufgesperrte Rollen (MicroTrax, Spoc und Co.) werden immer verbreiteter genutzt und sind für manche Anwendungen auch superpraktisch. Welche Gefahren es damit insbesondere beim Nachsichern gibt, Hintergründe zur Entstehung, ein Blick auf Normen & Co. beleuchtet dieser Artikel.

Ausgabe 2/2025

Ausgabe 2/2025