Auf Hochtour verlassen wir häufig die markierten Wege, allenfalls Steinmänner und Wegspuren dienen als Orientierungshilfe. Im weglosen Gelände gilt: Groben Routenplan entwickeln, Stück für Stück verfeinern und anpassen, „Schwachstellen“ (flach, gut begehbar) des Geländes erkennen und nützen.

Gelände & Routenwahl

Die Alpengletscher schmelzen rasant, Zu- und Abgänge werden dadurch aufwendiger, schwieriger und oft auch gefährlicher. Karten und Führerliteratur helfen meist nicht weiter, da sich die Wegführung jährlich teils drastisch verändert. Verlässliche Informationen zu aktuellen Verhältnissen erhält man am besten auf den lokalen Hütten und Bergführerbüros oder in Tourenforen. Häufig erreicht man Gletscher über die Seitenmoräne. Der Moränenrücken ist in der Regel gut zu begehen und wird für den Aufstieg genutzt, bis man an geeigneter Stelle auf den Gletscher wechseln kann. Die Flanken von Moränen sind steil und voll losem Geröll und Blockwerk, für ihre Überwindung möglichst niedrige und flache Bereiche wählen. Im Idealfall – z.B. auf Standardtouren – findet sich ein deutlich ausgetretener Pfad und Steinmänner markieren den Weg. Ausgeschmolzene Gletscherschliffplatten stellen oft eine weitere Hürde dar und können erste Kletterfertigkeiten erfordern.

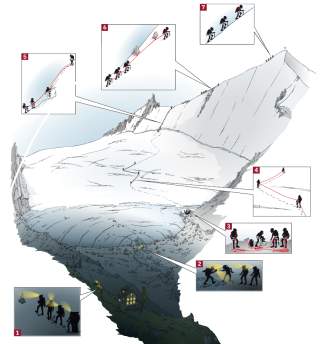

Taktiktipp: Müssen Gletscherzustiege im Dunkeln bewältigt werden ( 1 , 2 ), empfiehlt es sich, den Zustieg am Tag vorher zu erkunden. An den Gletscherrändern besteht häufig Steinschlaggefahr aus der Seitenmoräne: Vorsicht bei der Wahl von Sammelplätzen ( 3 ), um Gurt, Steigeisen und Seil anzulegen. Um Zeit zu sparen, den Klettergurt bereits auf der Hütte anziehen, das Seil vorbereiten und die Steigeisen griffbereit im Rucksack verstauen. Üblicherweise zieht man am Gletscher die Steigeisen an, nur auf sehr flachen, ebenen Gletschern oder bei extrem weichen Schneeverhältnissen kann man darauf verzichten – aber Vorsicht: Sind Spalten zu überwinden oder befindet sich Blankeis unter dem „Sulz“, sind Steigeisen unabkömmlich.

Eine Antistollplatte gehört prinzipiell unter jedes Gletschersteigeisen. Nur wenn der Gletscher komplett schneefrei und alle Spalten sichtbar sind, kann aufs Anseilen verzichtet werden. Ansonsten geht man als Gletscherseilschaft, die ideale Größe für leichtere Gletschertouren sind drei bis fünf Personen. Je mehr Personen, desto leichter kann ein Spaltensturz von den Seilschaftsmitgliedern gehalten werden. Wird das Gelände steiler und/oder technisch anspruchsvoller (z.B. durch einen Gletscherbruch), ist eine große Seilschaft deutlich „immobiler“ und benötigt perfekte Abstimmung der einzelnen Personen. Im schlechtesten Fall behindern oder gefährden sie sich untereinander.

Angepasste Lösungen finden

Auf Hochtour wird es immer Grenzbereiche geben. Was tun, wenn auf steileren Abschnitten sowohl Absturz- und Mitreißgefahr als auch Spaltensturzgefahr besteht? Ohne Seil ist ein Spaltensturz fatal. Mit Seil kann die Mitreißgefahr die gesamte Seilschaft ins Verderben führen. Und das Sichern von Fixpunkt zu Fixpunkt ist sehr zeitaufwendig. Ein Patentrezept gibt es nicht, sondern aus dem Dreiklang aus Anforderung, Verhältnissen und Können der einzelnen Gruppenmitglieder gilt es, die an die Situation optimal angepasste Lösung zu finden. Wichtig: Bereits in der Planung bedenken, ob Tourenanforderung und Verhältnisse zur Gruppe und zum Können der Einzelnen passen. Immer ausreichend Puffer für Unvorhergesehenes einplanen. Mit Taktik und Routenwahl am Gletscher können auch heikle Passagen auf ein vertretbares Risiko reduziert werden. Typische Gefahrenstellen wie Gletscherbrüche und Spaltenzonen ( 4 ) lassen sich aus der Karte lesen, ihre Überwindbarkeit kann jedoch nicht aus der Karte entnommen werden.

Weitere Spalten müssen auch im Gelände erkannt werden. Typische Zonen sind im Bereich oberhalb von Aufsteilungen sowie an Rücken und Rändern (Zugbereich). Spaltenarm sind üblicherweise Mulden (Stauzone) und gleichmäßig geneigte Bereiche. Sind Spalten partiell offen, kann man daraus auf ihren weiteren Verlauf im Gelände schließen. Auch anhand der Schneestruktur (leicht eingesunken, wirkt dunkler) können sie erahnt werden. Spalten werden entweder umgangen oder im 90-Grad-Winkel zu ihrem Verlauf überwunden, dabei ist gute Kommunikation in der Seilschaft wichtig, besonders wenn ein großer Schritt oder gar ein Sprung nötig ist. Man bleibt möglich möglichst lang in der Linie, bis die gesamte Seilschaft über die Spalte ist.

Die schwerste Person geht im Aufstieg am Anfang, im Abstieg am Ende – das erleichtert das Halten eines Spaltensturzes. Sind Steilpassagen unumgänglich, auf ideale Linie achten: Schwachstelle suchen, flachere Passagen nützen, Auslauf (Absturzgefahr?) beachten, Aufschwung möglichst geradlinig (vertikal oder diagonal) überwinden und horizontale Querungen vermeiden, im Zweifelsfall sichern ( 5 , 6 ). Gefahren wie Eis- (Seracs) oder Steinschlag müssen erkannt und gemieden werden. Sind solche Passagen „unumgänglich“: Maximal Abstand halten und die Gefahrenzone möglichst zügig überwinden. Auf Steinschlagzonen weisen helle Ausbrüche in den umgebenden Wänden und frisches Gestein auf dem Gletscher hin. Viele Übergänge, Pässe und Grate, sind zunehmend aper und problematisch zu begehen (Vorsicht Steinschlag), idealerweise einzeln oder nicht übereinander gehen, wenn dies nicht möglich ist, dicht zusammenbleiben. Ist die Mitreißgefahr zu groß, wird auf das Seil verzichtet ( 7 ).

Wer sicher auf Hochtouren unterwegs sein will, sollte nur langsam Länge und Anspruch der Touren steigern. Die alpine Lernkurve ist insbesondere im Hochgebirge keine steile.

Ausgabe 2/2025

Ausgabe 2/2025