Auch wenn das Verschwinden der Gletscher nicht mehr aufzuhalten ist – in 40-45 Jahren wird Österreich wohl eisfrei sein, so die Schätzung von Andreas Kellerer-Pirklbauer vom Alpenverein-Gletschermessdienst, müssen die Klimaschutzmaßnahmen intensiviert werden. Denn in anderen Bereichen und auf globaler Ebene sieht das anders aus. Selbiges gilt für den Naturschutz, sind doch nur noch sieben Prozent uneingeschränkt freie Naturfläche in Österreich erhalten.

„Wahrzeichen Österreichs“ schmilzt rasant

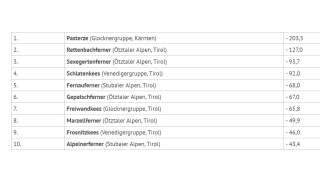

Für den aktuellen Gletscherbericht wurden 93 Gletscher in Österreich beobachtet oder vermessen: Alle außer einer zogen sich im Gletscherhaushaltsjahr 2022/23 zurück. Im Vergleich zum letztjährigen Bericht sind die einstigen Eisriesen von 2022 auf 2023 im Mittel um 23,9 m kürzer geworden. Den höchsten Längenschwund weist Österreichs größter Gletscher und gleichzeitig inoffizielles Wahrzeichen, die Pasterze (Kärnten), mit einem für diesen Gletscher neuen Negativrekordwert von 203,5 m auf, gefolgt vom Rettenbachferner (Tirol) mit 127,0 m.

"Wir gewöhnen uns an immer neue Negativrekorde!"

"Eine zwar späte, aber sehr lange und warme Schmelzperiode im Jahre 2023 war erneut die Hauptursache für die äußerst gletscherungünstigen Gegebenheiten", analysiert Andreas Kellerer-Pirklbauer. Und weiter: "Am vergletscherten Sonnblick wurde mit 15,7°C am 11. Juli 2023 ein neues absolutes Temperaturmaximum gemessen."

Generell zeigte das Thermometer im Winterhalbjahr der Messperiode durchschnittlich 1,4 Grad, im Sommer sogar 2,2 Grad zu viel an. Ähnliches gilt für die Niederschlagsmengen. Der April 2023 war der einzige für die Gletscher positive Monat mit kühleren Temperaturen und Niederschlag.

Größter Rückzug in Kärnten und Tirol

Die maximalen Rückzugsbeträge lagen im Berichtsjahr 2022/23 deutlich über denen des Vorjahres, in dem sich kein Gletscher um mehr als 100 m zurückgezogen hatte. Im aktuellen Berichtsjahr waren die fünf Gletscher mit den höchsten Rückzugsbeträgen die Pasterze (Kärnten, Glocknergruppe) mit dem neuen Rekordwert für diesen Gletscher von 203,5 m, der Rettenbachferner (Tirol, Ötztaler Alpen) mit 127,0 m, der Sexegertenferner (Tirol, Ötztaler Alpen) mit 93,7 m, das Schlatenkees (Osttirol, Venedigergruppe) mit 92,0 m und der Fernauferner (Tirol, Stubaier Alpen) mit 68,0 m.

Weitere Informationen vom ÖAV

Alle Ergebnisse und Detailanalysen sind nachzulesen im Alpenvereinsmagazin Bergauf #2.2024. Die gesammelten Gletscherberichte der vergangenen Jahre und weiterführende Informationen zum Gletschermessdienst sind zu finden unter www.alpenverein.at/gletscher.

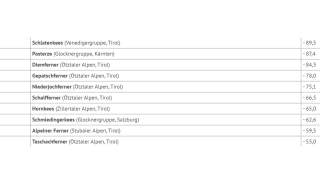

Rückblick auf den Gletscherbericht 2021/22

Die Messungen 2020/21 belegen einen durchschnittlichen Rückzug von elf Metern. Der vorherige Maximalstand des Gletscherschwunds lag bei 25,2 Metern in der Messperiode 2016/17. Trauriger Rekordhalter ist erneut das Schlattenkees in der Venedigergruppe mit einem Verlust von 89,5 Meter, rund 35 Meter mehr als im Vorjahr.

Äußerst ungünstige Bedingungen für Gletscher

Bereits ab der zweiten Julihälfte 2022 verfügte kein Gletscher mehr über ein nennenswertes Nährgebiet, die österreichischen Gletscher verloren auch in den höchsten Bereichen massiv an Eis. Kein Wunder, war es zwischen Oktober und April im Schnitt um ein Grad zu warm. Aufs ganze Jahr betrachtet, sind es sogar 1,4 Grad mit über zwölf Prozent weniger Niederschlag. Wichtig für das sommerliche Abschmelzgeschehen auf den Gletschern war außerdem der Mitte März erfolgte Eintrag von Saharastaub: Dieser blieb in der Schneedecke im Hochgebirge eingelagert und verdunkelte nach Abschmelzen der darüber liegenden Schichten im Sommer die Schneedecke, was deren Abbau durch stärkere Absorption der Strahlung beschleunigte.

„Der heurige bei weitem höchste Rückzugswert seit Beginn der Alpenvereins-Messreihe vor 132 Jahren macht unzweifelhaft die Folgen des anthropogen massiv verstärkten Klimawandels deutlich: Der aktuell und in Zukunft wohl weiter herrschende drastische Gletscherschwund macht langfristig die österreichischen Alpen so gut wie eisfrei – „optimistisch“ wird dies 2075 sein, wahrscheinlich aber deutlich früher. Die Gletscher zehren noch von Eisreserven der Vergangenheit und wären schon verschwunden, würden die gegenwärtigen Klimabedingungen nicht erst seit etwa 1990, sondern schon ein paar Jahrzehnte länger anhalten“, so das Fazit von Gerhard Lieb und Andreas Kellerer-Pirklbauer.

Hochalpine Regionen müssen geschützt werden

Der Österreichische Alpenverein als Naturschutzorganisation setzt sich seit Jahren für den ausnahmslosen Gletscherschutz und den Schutz der umliegenden hochalpinen Regionen ein. Gemeinsam mit DAV, WWF Österreich und Naturfreunde Österreich forderte er am 23. März in einer Pressekonferenz erneut den Stopp des weiteren Ausbaus von Gletscherskigebieten. Die touristische Neuerschließung von Gletscherflächen ist in einer Zeit, in der die Klimakrise den Gletschern ohnehin enorm zusetzt, einfach nicht mehr vertretbar. Weitere Infos zur Forderung der Verbände und den Antrag zur Erweiterung des Ruhegebiets "Ötztaler Alpen" sind hier zusammengefasst.

Dabei sind die Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, bei weitem nicht die einzigen, die von der Gletscherschmelze betroffen sind. Gerade für Österreich bedeutet der Gletscherrückgang auch einen touristischen Nachteil. Weiterhin verursacht das fehlende Schmelzwasser Trockenperioden im Sommer – fatal für Landwirtschaft, Wasserkraftwerke, die Schiffbarkeit großer Flüsse wie des Rheins und vieles mehr.

Die Gletscher ziehen sich immer weiter zurück, die Geländebedingungen werden schwieriger und höhere Geländeteile werden kaum noch oder nur über sehr anspruchsvolle Felspartien zugänglich sein. „Wenn das der Fall ist, hören die Gletschermessungen auf, weil es einfach zu gefährlich wird, sie durchzuführen. Es gibt dann zwei Szenarien: Entweder der betreffende Gletscher wird weiterhin durch Fotovergleiche beobachtet, um dadurch zu sehen, ob er größer oder kleiner geworden ist. Oder er wird aus dem Programm genommen“, erklären Lieb und Kellerer-Pirklbauer. Und das passiere natürlich immer wieder – im Jahr 2022 war dies beim Bieltalferner in der Silvrettagruppe der Fall.