Ausgaben

DAV Panorama 3/2025 – Oben sein

DAV Panorama 2/2025 - Lebensraum Berge

DAV Panorama 1/2025 – Schnee satt

DAV Panorama 6/2024 - Die erste Spur

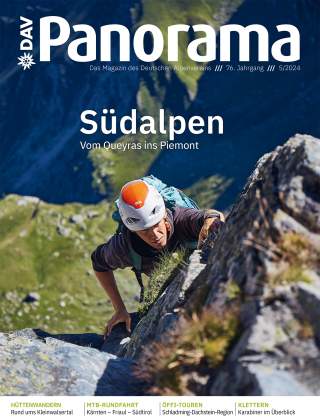

DAV Panorama 5/2024 - Südalpen

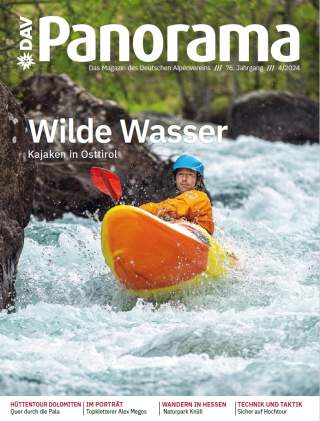

DAV Panorama 4/2024 – Wilde Wasser

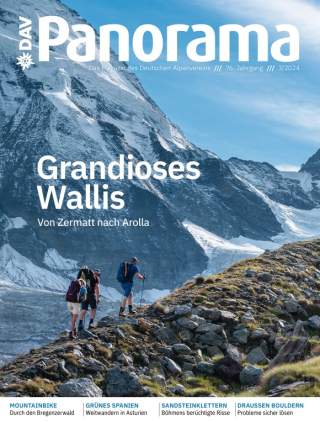

DAV Panorama 3/2024 – Grandioses Wallis

DAV Panorama 2/2024 - Im kleinsten Gang

DAV Panorama 1/2024 – Hoch hinaus

DAV Panorama 6/2023 - Lang laufen

DAV Panorama 5/2023 - Naturfotografie

DAV Panorama 4/2023 – Dauphiné

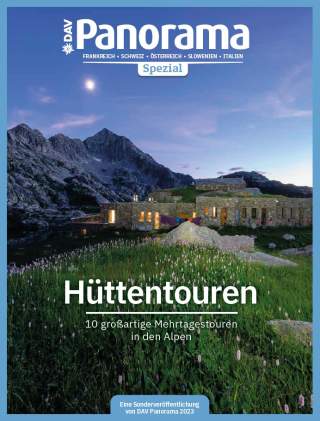

DAV Panorama Spezial Hüttentouren

DAV Panorama 3/2023 - Wunderbar wild

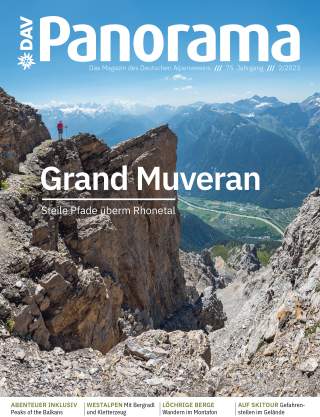

DAV Panorama 2/2023 – Grand Muveran

DAV Panorama 1/2023 – Bühne frei

DAV Panorama 6/2022 – Weite Horizonte

DAV Panorama 5/2022 - Familien unterwegs

DAV Panorama 4/2022 - Alta Via Alpi Biellese

DAV Panorama 3/2022 - Bergsport MTB

DAV Panorama 2/2022 - Freundschaft:...

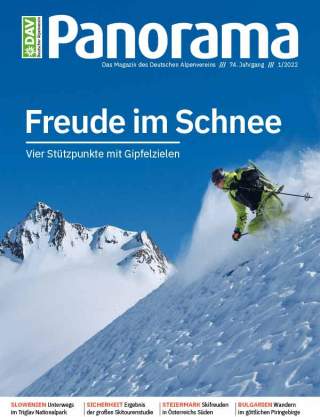

DAV Panorama 1/2022 – Freude im Schnee

DAV Panorama 6/2021 - Einsames Graubünden

DAV Panorama 5/2021 - Klettersteig - Quo...

DAV Panorama 4/2021 - Kaunergrat

DAV Panorama 3/2021 – Große Tour

DAV Panorama 2/2021 - Südalpen

DAV Panorama 1/2021 – Auf Skitour

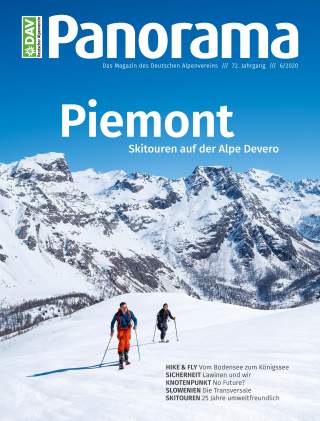

DAV Panorama 6/2020 - Piemont

DAV Panorama 5/2020 – Rund um Zinal

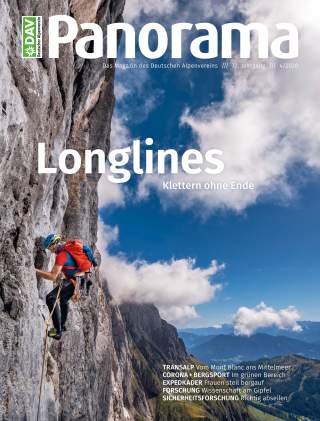

DAV Panorama 4/2020 – Longlines

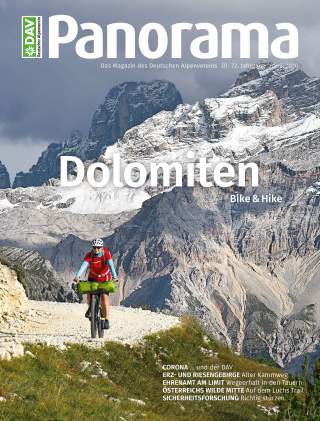

DAV Panorama 3/2020 – Dolomiten Bike & Hike

DAV Panorama 2/2020 – Dachstein

DAV Panorama 1/2020 – Stubaier Klassiker

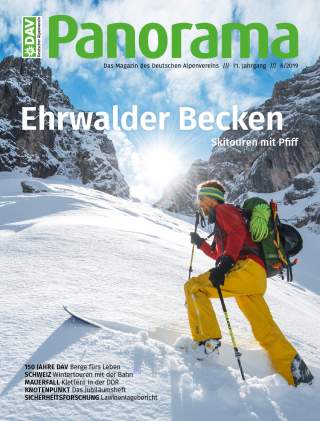

DAV Panorama 6/2019 – Ehrwalder Becken

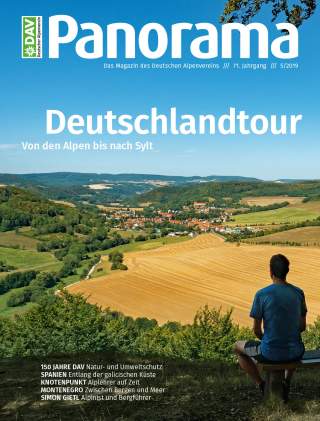

DAV Panorama 5/2019 – Deutschlandtour

DAV Panorama 4/2019 – Glarner Alpen

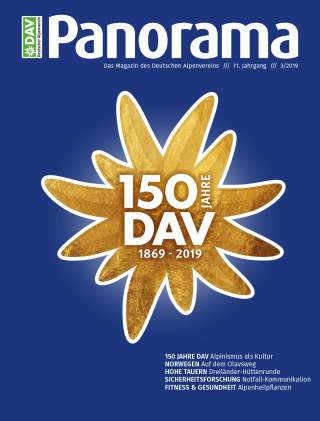

DAV Panorama 3/2019 – 150 Jahre DAV

DAV Panorama 2/2019 – Rad am Berg

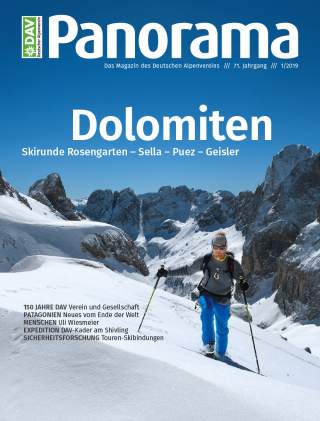

DAV Panorama 1/2019 – Dolomiten

DAV Panorama 6/2018 – Verwall

DAV Panorama 5/2018 – Nach oben!

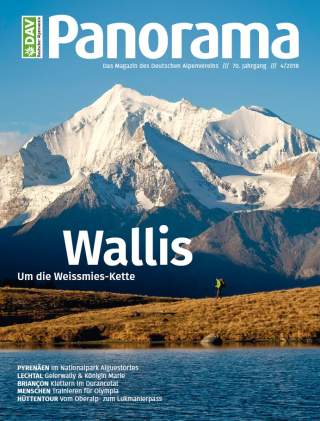

DAV Panorama 4/2018 – Wallis

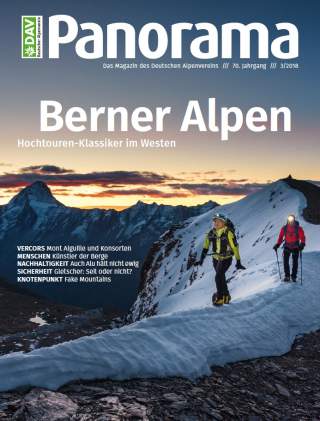

DAV Panorama 3/2018 – Berner Alpen

DAV Panorama 2/2018 – Piemont

DAV Panorama 1/2018 – Venedigergruppe

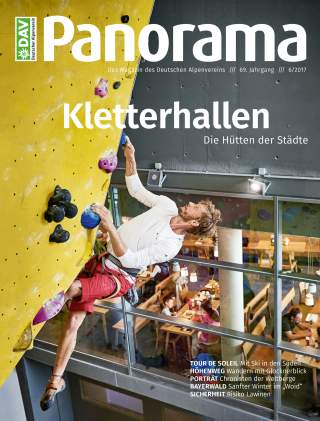

DAV Panorama 6/2017 - Kletterhallen

DAV Panorama 5/2017 - Pfalz

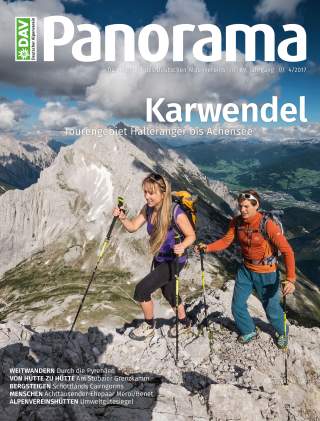

DAV Panorama 4/2017 - Karwendel

DAV Panorama 3/2017 - Dolomiten

DAV Panorama 2/2017 - Hütten und Wege

DAV Panorama 1/2017 - Ski-Transalp

DAV Panorama 6/2016 - Winter im Wandel

DAV Panorama 5/2016 - Tannheimer Tal

DAV Panorama 4/2016 - Glorreiche Sieben

DAV Panorama 3/2016 - Bergell

DAV Panorama 2/2016 - Mountainbiken

DAV Panorama 1/2016 - Kitzbüheler Alpen

DAV Panorama 6/2015 - Bregenzerwald

DAV Panorama 5/2015 - Walserweg

DAV Panorama 4/2015 - Granitgenuss

DAV Panorama 3/2015 - Ruhrgebiet

DAV Panorama 2/2015 - Alpencross

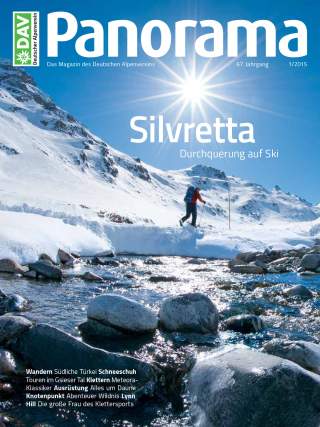

DAV Panorama 1/2015 - Silvretta

DAV Panorama 6/2014 - Dolomiten

DAV Panorama 5/2014 - Klettern

DAV Panorama 4/2014 - Karwendel

DAV Panorama 3/2014 - Wandertrilogie Allgäu

DAV Panorama 2/2014 - Rieserferner

DAV Panorama 1/2014 - Ötztaler Alpen

Auf der Suche nach älteren Panorama-Ausgaben? Hier klicken.